膿皮症とは、皮膚の細菌感染症で、本来は害とならない菌(多くはブドウ球菌)が何らかの理由によって増殖し、皮膚内に侵入・感染をすることで起こる皮膚炎のことです。

特にシーズー、フレンチブルドッグ、ウェスティ、ゴールデンレトリバーでなりやすい傾向にありますが、全ての犬種で注意が必要です。また、春から夏の高温多湿の時期にかかりやすい病気です。

医療用の薬用シャンプーで治る軽度のものから、長期的に治療を要するものまで様々です。

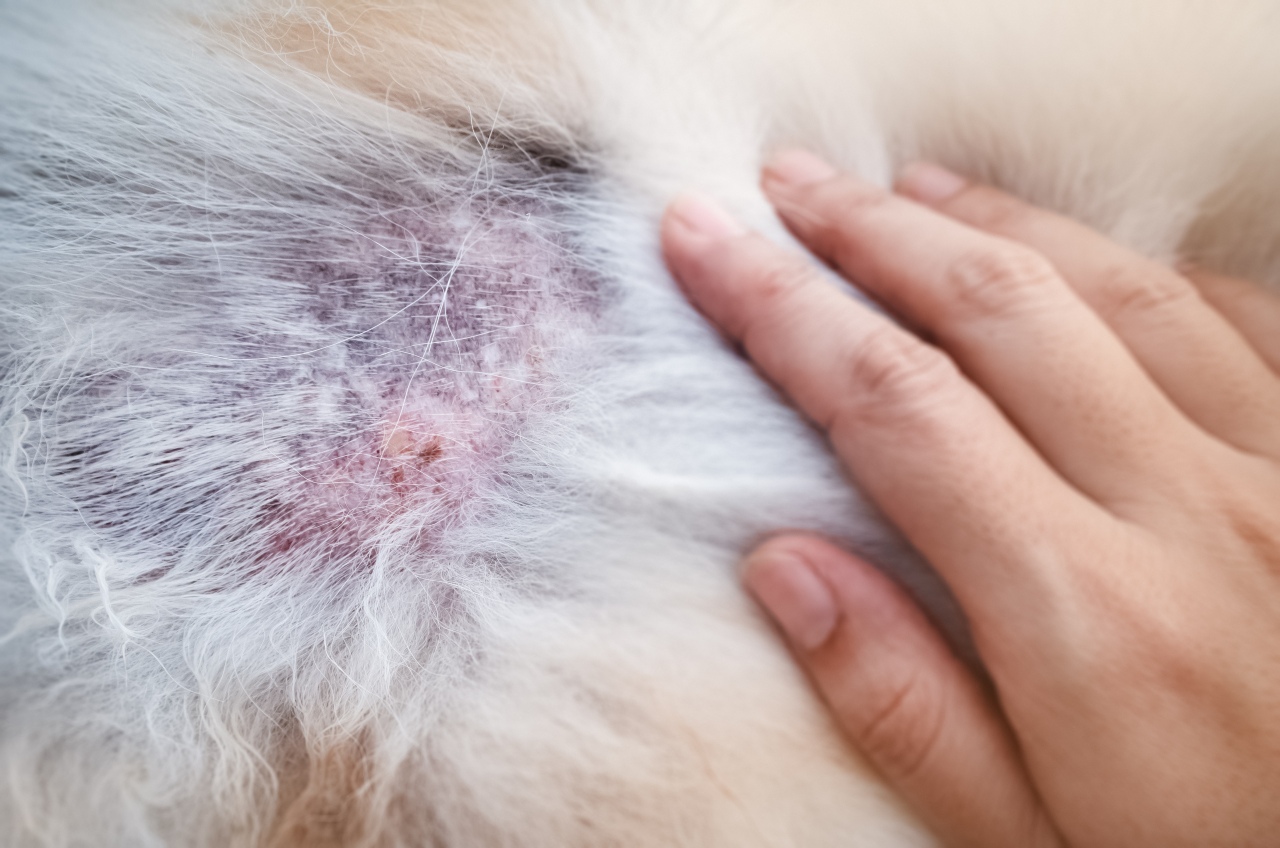

※写真はイメージです

目次

1.犬の皮膚の役割と構造

ヒトは表皮の表面にある発達した厚い角質層で皮膚を守ることができますが、犬は外部刺激から皮膚を守るためのバリア機能を被毛で担うようになっており、皮膚の角質層や表皮の厚さが私たちヒトよりも薄くなっているのです。

そのため、皮膚がとてもデリケートで膿皮症の原因となる菌が侵入しやすく、皮膚炎を起こしやすいのです。

それに加えて、甲状腺機能低下症で新陳代謝の悪いワンちゃんや、アレルギー性皮膚炎やアトピー性皮膚炎があるワンちゃんは更に皮膚バリアが弱く、膿皮症を発症しやすいことが分かっています。

根本治療をしながら、皮膚バリアを守るためには皮膚の保湿や周囲の環境を整えることはとても重要となります。

2.膿皮症の3タイプとその症状

膿皮症にはその病変の深さによって、表面性膿皮症、表在性膿皮症、深在性膿皮症に分類されます。

(ワンちゃんが病気で悩むことが多い表在性膿皮症と深在性膿皮症について以下で詳しく解説しています。)

①表面性膿皮症

表面性膿皮症とは、皮膚の表面で細菌が増殖している状態のことで、感染は成立していません。

②表在性膿皮症

表在性膿皮症とは、表皮や毛包内に細菌が侵入し増殖することによって引き起こされます。

若齢犬で好発する毛の少ない脇の下や鼠径部など毛穴に一致しない大きな膿疱では痒みを伴わないことが多いです。

毛穴に一致し、フケに縁取られた赤いリング状のカサブタ(表皮小環)や丘疹(ブツブツ)、膿疱(おでき)においては、病変部の脱毛がみられることが多いです。

強い痒みを生じるため、ワンちゃんが舐めたり噛んだり、擦り付けたりすることで病変が広がり、悪化することがあります。

③深在性膿皮症

深在性膿皮症とは、皮膚の真皮または皮下組織にまで感染が波及したことで引き起こされます。

主に顔面・体幹部・末端部に結節や腫瘤ができ、ジュクジュクとして中から分泌液を排出します。

この段階まで悪化すると、痒みよりも痛みや炎症が強く生じて発熱や元気消失といった全身症状を伴う場合があります。

3.膿皮症の見分け方

皮膚に病変が見られたら、ワンちゃんが舐めたり掻いたり気にしていないか、病変部が何箇所にも広がっていないかを確認しましょう。

被毛で病変部が良く見えない場合はシャンプーで洗った時に水で濡らしたり、ドライヤーの風で被毛をかき分け地肌を露出させると見つかることもあります。

基本的には病変部が一箇所で、ワンちゃんが全く気にしておらず、数日で良化するようであればご様子を見てもらって大丈夫です。

症状が続く場合や病変が拡がる場合や痒みを伴う場合は、膿皮症だけではなく皮膚糸状菌(真菌症)や毛包虫症、皮膚腫瘍などの可能性もありますので、必ず一度受診するようにしましょう。

※写真はイメージです

4.膿皮症の治療方法

膿皮症の治療方法は消毒薬、塗り薬、抗菌薬の内服、医療用抗菌シャンプー剤、痒み止め(炎症止め)の内服薬などがあります。

①消毒薬と塗り薬

病変部が局所的であれば、消毒薬の清拭や外用薬の塗布で落ち着くこともあります。

また、内服による治療と併用することもあります。

②抗菌薬

病変部が広範囲だったり、深在性膿皮症のように深部へ拡がっていたりする場合は、原因菌に合った抗生物質の全身投与が必要になります。一般的には抗生剤の投与を3週間~4週間、症状に合わせて服用します。

再発性・難治性の表在性膿皮症や深在性膿皮症の場合は、原因菌となる細菌を特定する同定試験や薬剤感受性試験を行ってから抗菌剤を選択していくこともあり、治療が長期に及ぶ場合もあります。

③薬用シャンプー

皮膚表面に増えている菌を物理的に洗い流すためのシャンプーも非常に効果的です。

病院で処方される医療用の殺菌作用があるシャンプーを用い、週に1〜2回位の頻度でシャンプーを行います。

ただし、シャンプー後の乾燥は皮膚バリアを低下させるため、必ず肌質に合った保湿剤を使用することをおすすめします。

時にシャンプーの手順を誤って悪化させてしまうこともありますので、必ず獣医師の指示を受けた上でシャンプーをしましょう。

④痒み止め(炎症止め)の内服薬

アレルギー性皮膚炎(主にアトピー性皮膚炎や食物アレルギー性皮膚炎を指します)を持ち、痒みが強く出るワンちゃんには痒み止めの薬を同時に処方することがあります。

皮膚を引っ掻いたり、舐めたりすることで皮膚炎が更に拡がってしまうことがあるため、痒みをしっかりブロックすることも大切です。

5.膿皮症の診断までの過程とその後の料金の目安

膿皮症と診断されるまでの過程とその治療費の目安をご説明いたします。

(あくまでも一例ですので、症状や診断内容によって異なります。)

膿皮症診断までの過程

問診・視診・触診によって膿皮症の特徴的な病状や病変がないか確認します。

鑑別診断のために、病変部の被毛検査・皮膚(細胞)検査を行いどのような菌や寄生虫が増えているかを顕微鏡で観察します。病変部が深い場合や再発を繰り返す場合は、原因菌の特定と細菌培養同定検査や薬剤感受性検査を外部検査センターに依頼します。また、同時に基礎疾患の有無がないかをしっかりと診察・確認させていただき、必要に応じて血液検査・ホルモン検査などを行うことがあります。場合によっては全身麻酔下で皮膚の組織を一部採材し、病理組織検査に出すこともあります。

膿皮症の治療の流れ

膿皮症と診断された場合は抗生物質の内服薬、皮膚の外用薬および医療用の薬用シャンプー剤を処方いたします。可能であれば、処方された薬用シャンプーを使ってご自宅で週に1〜2回を目安に薬浴を行っていただきます。

抗生剤の反応を確認するため、1〜2週間後位に再診へ来ていただきます。症状の改善がみられる場合は抗生剤の投与をしばらく続け(皮膚のターンオーバーの考えに基づき最低3週間以上の服用期間が必要です)、シャンプーの頻度を徐々に少なくしていきます。

膿皮症の治療にかかる費用についての目安

(*)膿皮症の多くは皮膚簡易検査のみで済むことが多いですが、前述の通りいくつかの検査を組み合わせて治療にあたることがあります。

・皮膚簡易検査(被毛検査や皮膚細胞検査):2,000〜6,000円

・細菌培養同定・薬剤感受性試験:10,000〜15,000円

・血液検査(血球検査、一般血液生化学検査など):8,000〜15,000円

・ホルモン検査:10,000円〜20,000円

・皮膚組織生検(全身麻酔の検査):麻酔前評価の検査 20,000〜30,000円、皮膚組織生検 20,000〜60,000円

6.再発を防ぐために

膿皮症を発症したワンちゃんの中には再発しやすい子もいます。

予防のためには定期的なシャンプーで常に皮膚を清潔にしていただき、必要に応じて保湿をしっかりとしましょう。

特に湿度や気温の高い時期は膿皮症が起こりやすいため、注意が必要です。

長毛で毛玉が出来やすいタイプのワンちゃんは、毎日のブラッシングで毛玉が出来ないように通気性を保ってあげることも予防につながります。

※写真はイメージです

7.よくお問い合わせ頂くご質問について

質問1 完治しない病気なのですか?

基礎疾患がある場合(他の病気が膿皮症を発症する原因になっていることを指します)は再発することが多いです。基礎疾患に合わせた治療やスキンケアなどをしっかりと行うことで症状の再発や悪化を防げますので、長い目で付き合っていくような気持ちで対応していきましょう。

質問2 ヒトにも感染しますか?

基本的には常在菌ですので、膿皮症の犬に触れることでヒトが感染し、皮膚炎を起こすことはほとんどありません。しかし、念の為、患部を触れた後はしっかりと手洗いをしていただくことをお勧めします。

まとめ

膿皮症はワンちゃんで最も多い皮膚病の一つで、上記の標準的な診断方法と治療を行えばその多くは改善します。ただし、中には難治性で治りが悪いケースもある為、皮膚の症状が見られたら動物病院の受診をお勧めいたします。

本コラムによって、膿皮症について少しでも皆様の理解が深まっていただけたら嬉しいです。

参考文献:伴侶動物の皮膚科・耳科診療

監修:にじいろアニマルクリニック 獣医師 門脇

にじいろアニマルニックでは、ご予約をいただければ、いつでも健康診断を受けることが可能です。

是非お気軽にお問合せください。